1.2022年、戦乱と混迷の中で

2022年、ロシアのウクライナ侵攻によって世界の安全保障とエネルギー・環境の枠組みは激震に見舞われた。

特に電力市場とガス市場は1990年代以降それまでの主力エネルギーであった石炭と石油からよりコストが安く発電応用技術が発展した天然ガスへのシフトを中心に変革が進んできたが、それから30年経って欧州のガス転換の前提となってきたロシア産ガスが利用脱却に向かわざるをえなくなり、その見通しだけでガスと石油の市場価格は暴騰した。

日本にとっても他人事でない。

もともと日本の電力産業で使われていた天然ガスはアジア地域産で、かつ長期契約されたLNGであり、欧州の短期的なガス市場動向に影響されることは少なかったが、2021年9月の英国風力不調によるガス価格高騰以降、日本の電力用の追加的調達の場であるスポット取引用LNGの価格指標であるJKM(ジャパン・コリア・マーケットメイク)は欧州のガススポット価格(TTF)の影響を大きく受けるようになり、全体としてLNGの不足感が高まる中で追い打ちをかけたのがウクライナ侵攻であった。

この結果、日本の電力市場と小売り電力価格は2000年の電力自由化以降で最大の価格高騰・混乱期を迎えている。長い間割高料金だと思われてきた大手電力会社小売り部門(みなし小売電気事業者)の標準的契約は、圧倒的な最安価格契約となり、送配電部門所管の最終保障約款(標準約款の1.2倍水準)すら相当な割安契約となってしまい、値上げが急がれている。

問題は、ロシアへの経済制裁や脱ロシアのエネルギーシフトが長期にわたると予想される以上、こうしたエネルギー情勢の転換は1年や数年に留まるものにはならない可能性が大きいということである。

つまり、日本の電力ユーザーは競争状態を活用した安く電気やガスを調達することはできず、何らかの積極的な行動、投資、知恵や技術を持つものと連携した取り組みが求められると考えなければならない。

2.カーボンニュートラルをあらためて考える

こうした前提で、2020年以来日本で大きな潮流となっているカーボンニュートラルや脱炭素への挑戦についてその意味を考えてみよう。

カーボンニュートラルは、言うまでもなく地球全体の温度上昇に対する危機感を人類が共有し、温暖化の原因となる人類活動起源の二酸化炭素やメタンガスといった温室効果ガスを削減し、吸収と合わせて増減ゼロを目指すことである。

ただし、現在の人間の文明は産業を支えてきた化石燃料や燃焼とともに排出される二酸化炭素を劇的に減少させようという、人類の進化過程を大転換するような試みである。

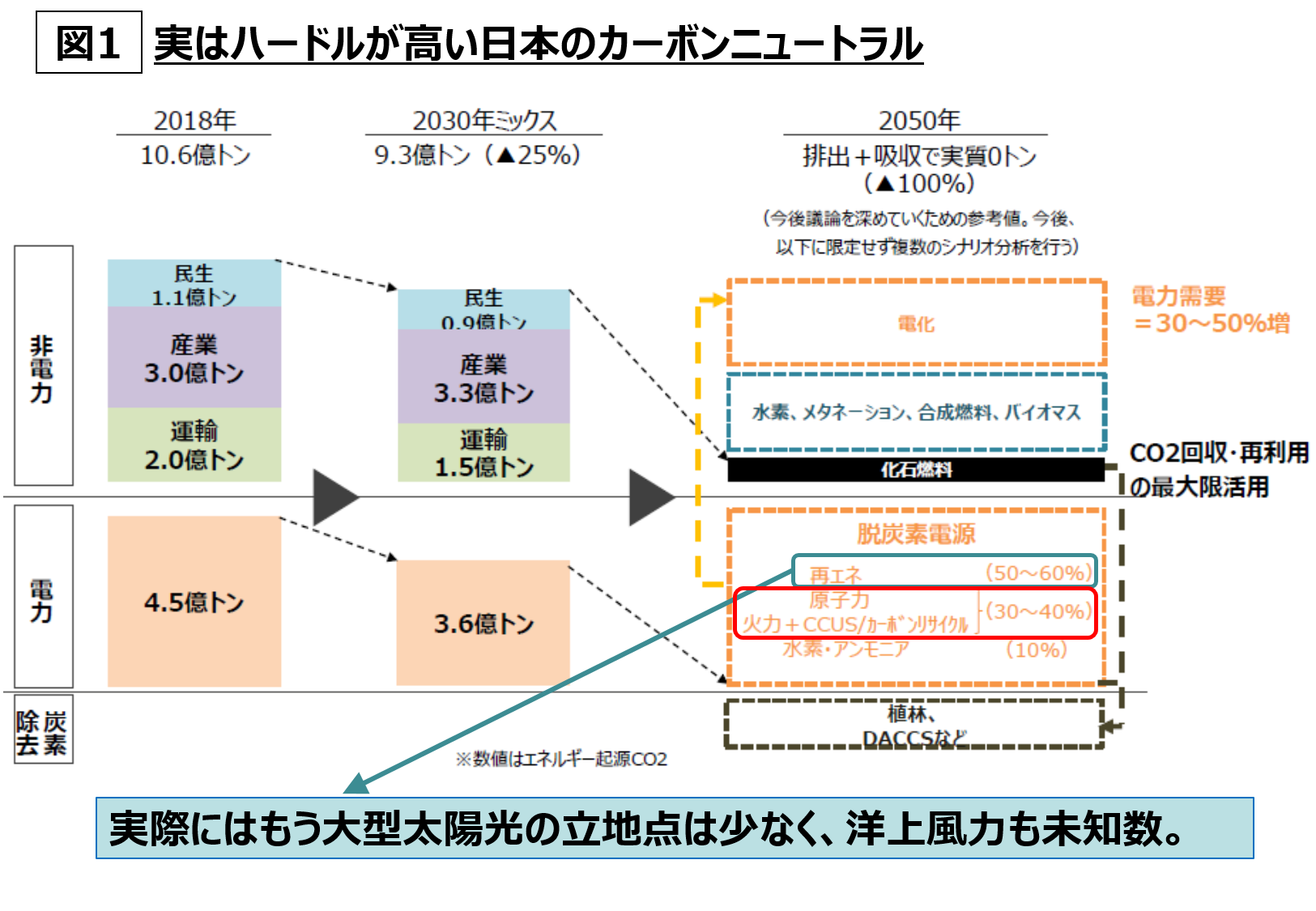

それだけに、カーボンニュートラルや脱炭素のメインステージである電気のチャレンジは困難に満ちている。政府の示す2050年の目標を見ても(図1)、供給側では原子力と再生可能エネルギーでほぼすべての電気を供給しなければならず、特に海外で大量導入が進んでいる風力発電のポテンシャルが相対的に小さい日本では簡単ではなく、それだけにこれまで日本の電力安定供給を担ってきた原子力発電の復活と進化型炉などの革新が大いに期待される。

中でも安全度を格段に高め、変動する再エネとの相性も良い小型モジュール原子炉(SMR)には世界各国からの期待が集まっている。

2050年カーボンニュートラルの実現

(出典:内閣官房「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」2020年12月と西村加筆)

さらに注目すべきは利用側の重要性である。

政府計画ではエネルギー利用のうち電化できるものは電気で、それ以外を水素やバイオマスで、さらにどうしても化石燃料利用が残るものは森林吸収やCO2固定化といった回収・再利用技術で、というシナリオになっており、明確な比率は示されていないが、肝心なのは電化とその効率利用(省エネルギー)にいち早く取り組む必要がある点であるのは間違いない。

つまり、カーボンニュートラルへの道はまだ見ぬ新技術の上にあるわけではない。現実論の上に立ち、社会にとってもエネルギーセキュリティ上の課題とのバランスも図りながらあるべき到達点に向けて行動をするのが本道であり、供給側/利用側両面にわたる取り組みの中では、まずすべてのユーザーが参加でき、技術が先に進化している利用側のアクションがリーダー役なのだ、というのがカーボンニュートラルの意外な真実である。

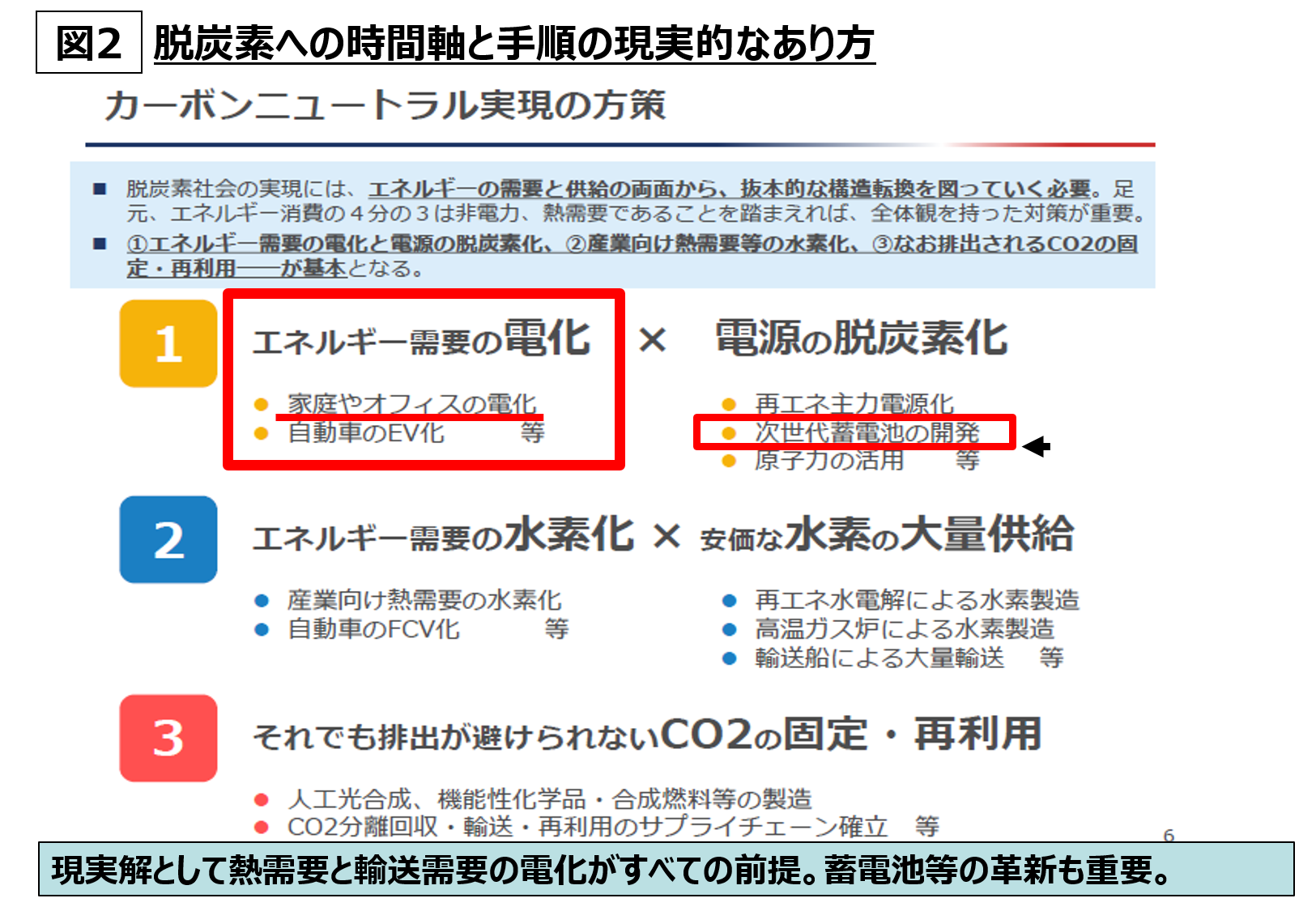

図2の経済団体連合会の脱炭素への時間軸を見ても、家庭やオフィス、産業の電化がまず第一段階として掲げられ、水素やCO2固定化のような次段階以降の技術へステップを踏む形になっているのが確認できる。

欧州のカーボンニュートラルが利用サイドにほぼ手をつけず、電気の供給側に絞って再生エネルギー一本化に頼り、低炭素なロシアからの天然ガス輸入に頼って理念先行のやり方をとった末路をわれわれは今年見たばかりなのを忘れてはならない。

カーボンニュートラル実現の方策 (出典:経団連と西村加筆)

3.利用側から始める脱炭素の進め方

では、カーボンニュートラルへの道を進む利用側のアクションをエネルギーユーザーはどう進めればいいのだろうか。

日本のエネルギーユーザーは通常電気・ガスや軽油といったエネルギーを継続的に購入し、生産活動や業務活動を行っている。

具体的なエネルギーの利用用途は動力、照明、空調をはじめとする電気・熱である。

ではそれらは2022年のウクライナ侵攻以降のエネルギー価格高騰、国内外のカーボンニュートラル動向、さらには企業行動のSDGsの流れ、さらには2022年国会で成立予定の省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)をはじめとする法規制の変化を踏まえてどのような変化があるのだろうか。概ね4つに分けてみてみたい。

1つめは、冒頭に述べたエネルギー購入価格リスクの増大である。

ユーザーがよりよいエネルギー利用計画を立てるには、信頼できるエネルギー供給者と十分な情報収集含めて連携する必要がある。特に市場価格の上昇にどう備えるかは重要であり、米国の電力自由化地域の場合、「市場連動」「(製品・サービスの価格に吸収できるので)ある程度の市場連動」「エネルギー供給者に手数料を払っても完全に固定化」というユーザーが全体の概ね10%、20%、70%となっている。

日本独特の燃調制度の後の姿はまだ明確ではないが、ユーザーはそれらにも頭をひねらなければならない。

2つめは、再生可能エネルギーの優位性拡大である。エネルギー価格高騰期には、それまで太陽光のような燃料費を必要としない電源はより採算に乗りやすくなり、オンサイト・オフサイトとも自社で持つこともコスト削減効果は大きくなる。

加えて、RE100のような脱炭素目標を掲げるユーザーにとっては、ポストFIT証書の市場流入による証書市場の拡大、海外からの証書の増加、さらには欧州で見られるような洋上風力のような長期開発再エネプロジェクトの長期契約購入(セクター・カップリング)も考えられ、タイムスケジュールをしっかり定めた行動計画が求められる。

ここでもユーザーだけでは手のとどかない領域で誰をパートナーにするかが重要である。

3つめは、1970年代石油危機以降日本で一貫して変わらない省エネルギーの重要性である。省エネ法は2022年度の国会での決議を経て再エネへの取り組みも省エネ義務対応として評価し、電化の評価をより高くした体系に変わろうとしており、今まで進めてきた設備更新による効率向上、断熱や運用最適化はより重要になる。

加えて、電気の利用に関するkW(ピーク)への課金は2024年からの容量市場のスタートを控え、エネルギーマネジメントによるピーク抑制がポイントになる。

4つめは、SDGsの下で「エネルギーを買い、使う者」としての主体的な行動への責任がより明確になるという点である。

図3はよく知られたSDGs(持続可能な開発ゴール)への17の行動目標を示したものであり、カーボンニュートラルへの取り組みは13(Project The Planet=地球温暖化防止)に示されている。しかしながら、ここで注目しなければならないのは13の充足のためにはそれと連なる7(Clean Energy=再エネ等クリーンなエネルギー)への努力とともに9(Innovation And Infrastructure=イノベーションとインフラ)や、12(Responsible Consumption=責任する消費)といった努力も当然求められるということである。

すなわち、エネルギーに関する新しい挑戦への参画、先端の脱炭素サービスの取り込みもすべての企業にとってのSDGsの一部なのである。ここでも、そのSDGsへの挑戦は当然その知識・ノウハウを持つ者を必要とすることとなる。

持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs) (出典:SDGsロゴと西村加筆)

脱炭素を利用側起点で進めるためには、価格リスクに備え、再エネをうまく生かし、省エネルギーとピーク抑制をレベルアップし、新しいサービス革新に参画し、利用しなければならない。それらは簡単な道ではないが、それを成し遂げられば自らの持続的な利益やより良い活動を約束することになる。

4.利用側から始める脱炭素への協働と進化

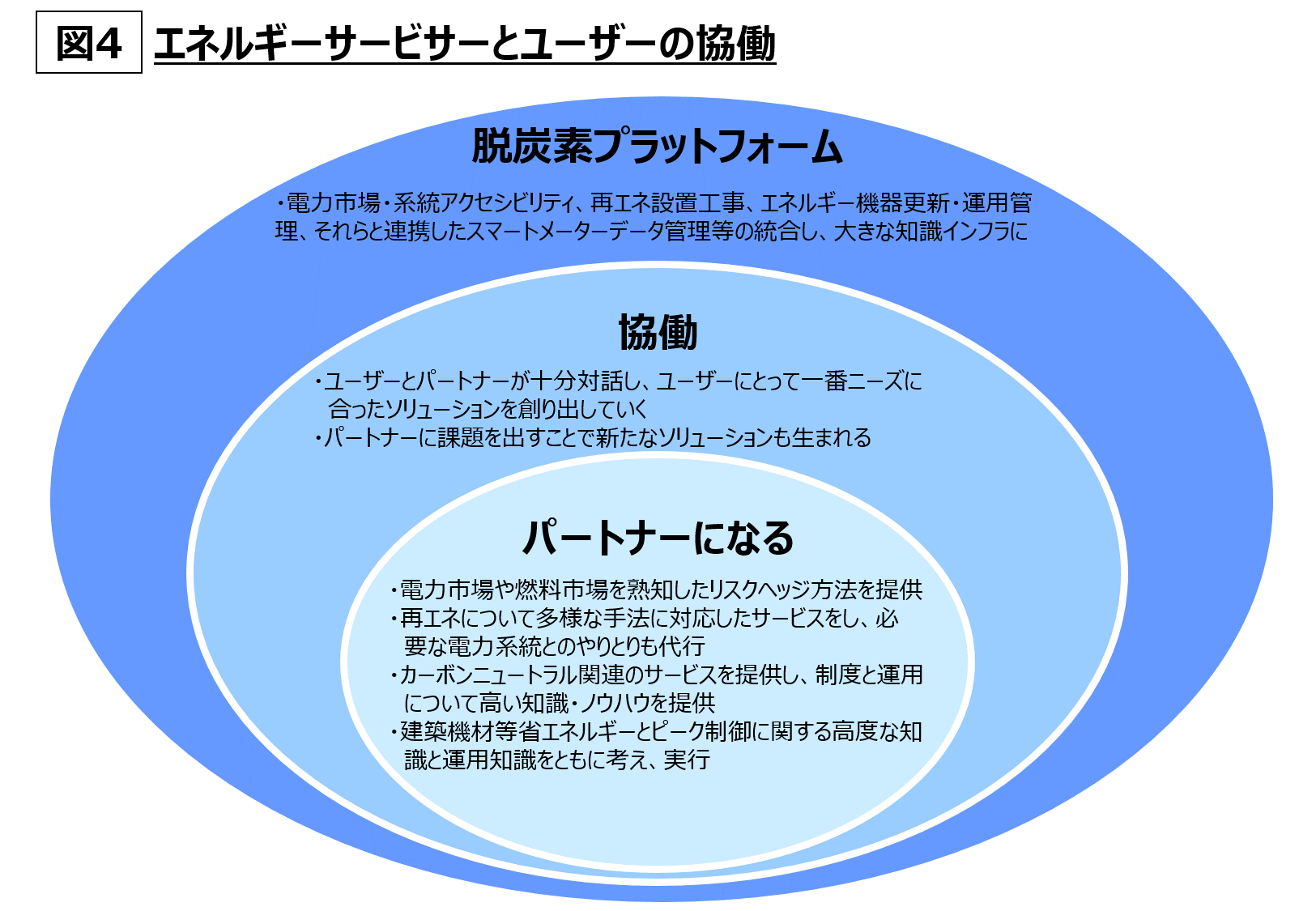

では、日本のカーボンニュートラルの鍵を握る利用側からはじめる脱炭素に何が必要か、最後に考えられる姿を描いてみよう。ここでのキーワードはパートナー、協働、脱炭素プラットフォームの三つである。(図4)

ユーザーがエネルギー価格高騰リスクに対応し、再エネを活用して省エネを加速するには、場合によって電力市場や燃料市場にアクセスして取引したり、再エネ活用に必要な系統運用者(送配電会社)とのやりとりを行う必要があるが、それらは個々のユーザーにとって簡単ではない。

電力需給が緩んで供給過剰だった時代には供給者同士の競争を利用して安くエネルギーを調達し、その利益で再エネや省エネの遅れを証書購入中心で金銭的にカバーすることもできたが、もはや日本でそうした手段はとれず、また再エネ活用や省エネによる脱炭素取り組みは独立した活動として企業にとって不可欠になっている。

つまり、この一つめのキーワードである「パートナー」は単数であれ複数であれ次のような条件を満たすものだ。

・電力市場や燃料市場を熟知し、リスクを吸収したりヘッジ方法を示せる

・再エネについてユーザー内・ユーザー外・他社(PPA)含めた多様な手法に対応したサービスができ、必要な電力系統とのやりとりができる

・再エネ証書のようなカーボンニュートラル関連のサービスを提供でき、制度と運用について高い知識・ノウハウを持って最適提案できる

・エネルギー機器とその運用面において、建築機材等省エネルギーとピーク制御に関する高度な知識と運用知識を持っている

これらはそれぞれ決して簡単なことではないが、これからのエネルギーサービス提供者はただ量(電気のkWhや㎥)を売ってきたバルキーセラー(BulkySeller:量の販売者)からバリューセラー(Value Seller:価値を届ける者)に進化することが要求されるのである。

一方、二つめのキーワードである「協働」の鍵は、ユーザー側がそのパートナーと十分な対話と、自身にとって一番ニーズに合ったソリューションを引き出さなければならない。

加えてそこで生産設備の特徴や設備・用地の条件等からくる自社ならではのエネルギー利用効率化の工夫や脱炭素の知恵があれば、そのパートナーに課題を出し、新たなソリューションを創造することもできる。

それは時に国内外に通用する新しい脱炭素の革新、いわば共有のインフラになるものかもしれず、SDGsの9(イノベーションとインフラ)にあたるものである。

そして、それら利用側発の脱炭素アクションを支えるのは多くのユーザーのカーボンニュートラルアクションを効率的に、使いやすい形で進めるためのサービス提供基盤、いわば「脱炭素プラットフォーム」であり、これが三つめのキーワードである。

現在脱炭素プラットフォーム、とよばれるものはコンサルティング会社や金融機関、ベンチャーが提供するもの等多数あるが、それらの多くはCO2排出の指標管理と削減計画策定、再エネ証書購入を中心とする業務管理用のものであり、具体サービスを提供できる電力市場・系統アクセシビリティ、再エネ設置工事、エネルギー機器更新・運用管理、それらと連携したスマートメーターデータ管理等を統合はしていない。

それらの多くのサービスは規模の経済を持ち、個々のユーザーには残念ながら手が出ないものである。

逆に言えばユーザー側がしっかりとした視座と協働の意志を持ち、優れたパートナーと努力を重ねれば、ユーザーの手でこのプラットフォームを育て、使うことも可能である。

つまり、利用側から始める脱炭素の取り組みは、パートナーとの相互の努力によって進化することになる。

カーボンニュートラルや脱炭素、というと水素社会や洋上風力がどうしても頭に浮かぶが、実はその最大の鍵を握っているのはそうした新しい供給側技術から一番遠い、長年エネルギーを使ってきたユーザーと届けてきたエネルギー事業者である。この二者の奮起と活躍を大いに期待したい。

※本記事は作成者個人の意見や感想に基づき記載しています。

※この記事は2022年6月時点の情報に基づき作成しております。

.jpg)

HOME

HOME  見たい!

見たい!  知りたい!

知りたい!  学びたい!

学びたい!  会いたい!

会いたい!

エナッジ®

エナッジ®